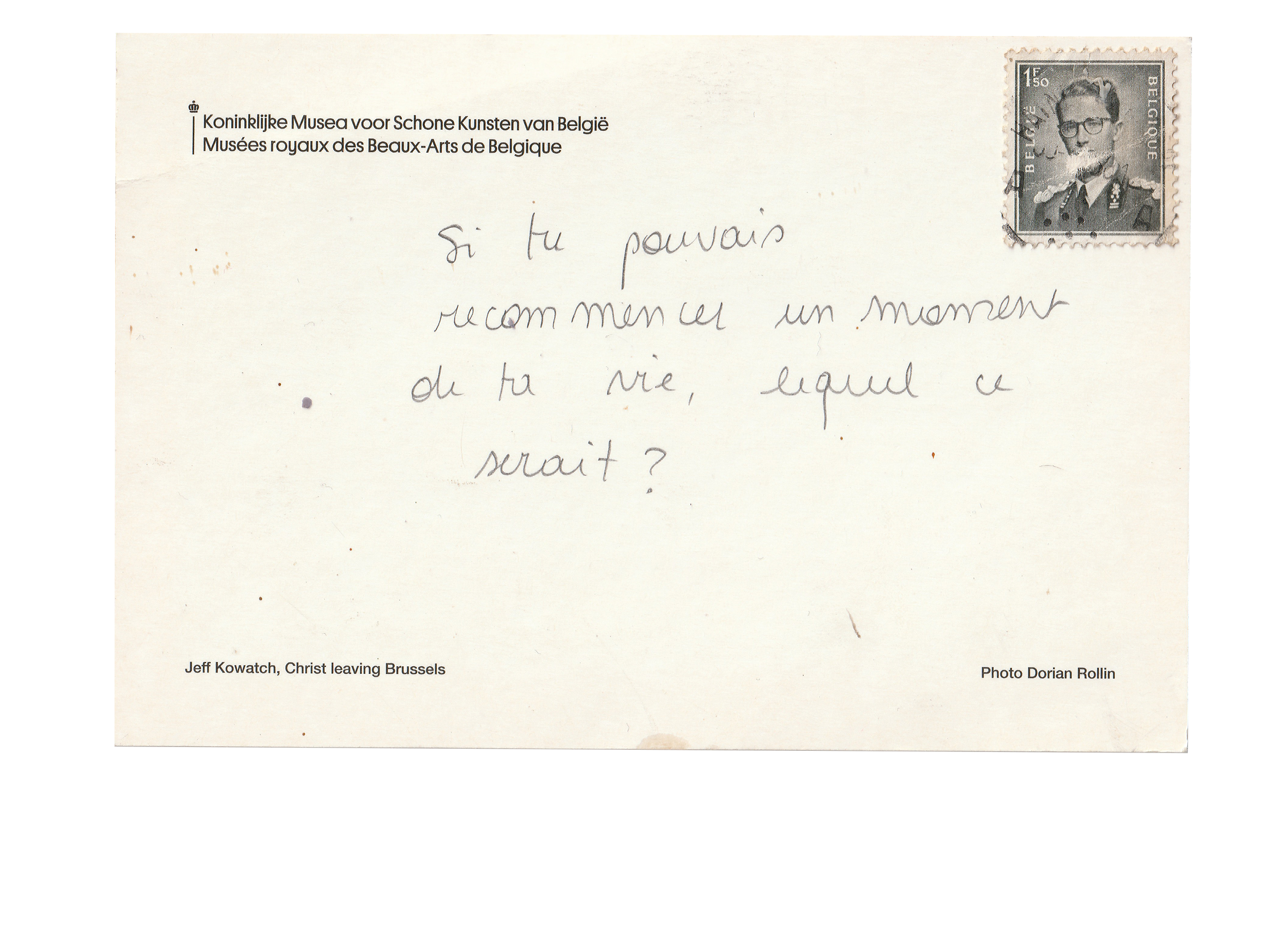

Si tu pouvais recommencer un instant de ta vie, lequel ce serait ?

Je recommence

Si vous pouviez recommencer un moment de votre vie, lequel choisiriez-vous ?

A demandé Emmanuel De Candido à un public plein à craquer.

Cette question, elle m’a habitée pendant plusieurs jours après le spectacle. C’est vrai, doit-on vivre chaque moment pour ne pas le regretter ? Je ne savais pas quoi répondre. Je crois que j’en ai des centaines, au moins. Et je me suis dit, est-ce que j’en aurais la possibilité ?

J’ai de la chance, cette question m’a été posée au théâtre. C’est incroyable comme au théâtre, tu as le droit de tout recommencer. Tous les soirs, tu recommences ton histoire, et tu envoutes les gens assis·e·s là, à t’écouter. Le sentiment, parfois tu le sens dans le ventre, et parfois dans ton petit doigt. Parfois en dedans et parfois en dehors de toi.

C’était un soir de mai, où il pleuvait beaucoup. On était cependant toutes ensemble dans cette salle du Jacques Frank. Sur scène, Manu est là, il nous accueille avec une musicienne et un technicien qui sont à vue. La scénographie est sobre, toute blanche, et ressemble à une rampe de skatepark.

Ce soir là, on a recommencé plusieurs fois, au début. Parce qu’il y a eu des retardataires. On a pu faire attention aux yeux de Manu la première fois, et à son petit doigt la deuxième.

On recommence, c’est mieux, tout le monde est là, on peut vraiment commencer, qu’il dit.

Manu nous annonce qu’il va nous raconter l’histoire de son père. Son père qui ne s’est pas marié à sa mère, donnant naissance à Manu, un fils de bâtard, comme le titre du spectacle. Manu, c’est un homme d’un peu des deux. Une ligne rouge, comme celle de son ancienne école primaire, sépare son coeur ardent en deux. Entre le flamand et le français, entre son père et sa mère. Son fils s’amuse à faire l’équilibriste dessus, tanguant sur cette ligne qui représente tant. Il tombe d’un côté, se relève et s’apprête à recommencer lui aussi.

Papa je peux recommencer ?

Non, t’es mort, qu’il dit, les morts, ils ne peuvent pas recommencer.

On s’arrête sur cette phrase, mais pas trop, car Manu nous embarque tout de suite dans la croisade de la vie rêvée de son père explorateur. Le Colonel Bison arpente le Congo, le pôle sud, la Lybie. Manu il est fier et se dit que ça serait une histoire exaltante, une histoire digne d’un spectacle de théâtre. Il croise pleins de questions, parle de l’identité de la Belgique, et ça, ça fait du bien. Entendre le mot COLON, qu’on attend souvent et qui n’arrive pas, et là Manu l’a dit plusieurs fois. Mais, au fur et à mesure de l’histoire de son père, on se rend compte que Manu, en enfilant sa veste -50°, il nous cache un coeur triste. Un coeur qui, séparé en deux par cette ligne rouge, veut rentrer au bercail comme il dit. Parce que quelqu’un l’attend.

Il ôte son attirail, et on le voit s’installer à une table en Formica. On est aussitôt dans la cuisine de Elena, sa mère. Sa mère italienne, elle aussi bâtarde mais de langue, a du cacher sa ligne rouge. Se séparer de son Italien, faire semblant de n’être qu’une partie d’elle-même. J’aime la bifurcation, l’attention qui est mise sur les mères qu’on ne remercie jamais assez. De ces italiennes qu’on a trop souvent écrabouillé. On parle, parle, parle des pères partis dans leur grandes foulées, dans leurs aventures qui n’existent même pas. J’aime que Manu, il s’en détache et il utilise sa lampe de salle à manger comme projecteur sur celle qui l’a maintenu jusqu’à ce moment précis, où il est assis là.

Il nous raconte que sa mère a eu un cancer. Elena, qui a pris soin des autres toute sa vie, et qui l’a élevée seule. Elle qui faisait vivre l’hôpital y est aujourd’hui, allongée sur la table blanche et Manu, il doit faire face.

Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ça serait lequel ? qu’il nous adresse à nouveau.

J’ai compris alors. Il nous l’annonce : De fatigue, Manu est retourné un soir chez lui, et sa mère est morte seule à l’hôpital pendant la nuit.

Personne ne devrait mourir seul, qu’il dit.

Comme les morts iels ne peuvent plus recommencer, c’est Manu, c’est le vivant qui recommence, qui décide de changer comment ce moment va se passer aujourd’hui, avec nous. C’est courageux je trouve. Un courant électrique traverse mon corps et la chair de poule apparait. Il va le faire et nous emporter avec lui. J’ai l’impression d’être sur le tarmac d’un aéroport et d’être à bord d'un petit avion d’explorateur qui roule à 180km/h avant de décoller.

Manu, il réussit à me parler de l’universalité de la mort, celle de nos proches. Tout le monde a perdu un proche, et en perdra un aussi. Mes parents sont encore en vie, et des fois j’y pense très, très fort. J’ai l’impression que je serai seul·e au monde face à cette douleur, et puis je vois des spectacles comme celui de Manu, et je me dis que l’humanité est là près de moi. Que Manu il me passera son gros costume de bison pour affronter mon deuil. Que Manu, il a pu recommencer son hommage à sa mère, que c’est grâce au théâtre qu’il a réussi à faire ça. Qu’il ne regrette plus. Il la soigne, il se soigne. Il nous soigne. Je vois des mains qui passent en dessous des yeux et j’entends des snifs qui ponctuent ses phrases.

Si tu pouvais recommencer un moment de ta vie, ça serait lequel ? je me dis alors.

Je ne sais pas si je dois vraiment choisir. Si le théâtre permet de recommencer des évènements, de les revivre intérieurement en déplaçant le focus, s’il permet par l’écriture et le sensible de rejouer la fin, de réinventer le début, d’enjoliver des récits, alors je n’ai pas besoin d’en choisir qu’un. Et c’est ça que Manu a fait, aussi. Il a choisi son histoire, son histoire de bâtard. Il a recommencé des parties importantes de sa vie, parce qu’il a pu le faire. Il a célébré la fin de la vie de sa mère, parce qu’il a pu le faire. Et j’étais là présente avec lui, suivant cette ligne rouge qu’il réussit à tracer pour nous raconter une belle histoire. Le propos du spectacle est là, rigide, solide et limpide, et tous les artifices sont là aussi mais j’y crois, j’y plonge avec lui et je me laisse traverser par son histoire, qui sera mienne aussi.

Camille Mormino